La crescita di un fenomeno quantitativo determina una ricaduta diretta sulla sua dimensione qualitativa.

Se come sostiene Hegel nella Scienza della logica, perdo un capello resto un uomo con i capelli, se perdo diversi capelli, divento un uomo calvo.

Questo principio è quanto mai evidente nel consumo di prodotti alimentari distribuiti dalla grande distribuzione organizzata.

Questo poter accedere in maniera pressòcchè illimitata ad un gran numero di prodotti agricoli, durante quasi tutte le stagioni, ha determinato immancabilmente un abbassamento vertiginoso della qualità di questi prodotti, che spesso sono praticamente privi di alcun sapore.

L’educazione al gusto che la GDO ha determinato ha completamente tagliato fuori il sapore originario del prodotto.

Tutto uguale e senza connotazioni organolettiche significative, ma accessibile sempre e durante tutto l’anno.

Stagionalità illimitata conduce al tramonto del gusto.

Maggiore è la produzione industriale minore sarà la qualità del prodotto.

Category Archives: filosofia

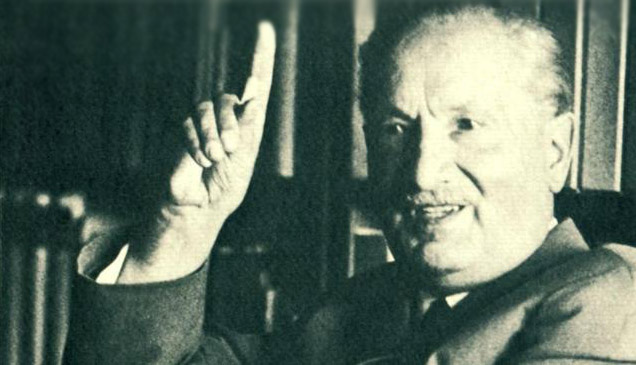

Carlo Rovelli su Heidegger

Martin Heidegger

Gentile Prof. Rovelli,

Dopo la lettura del suo articolo sulla Lettura del Corriere della Sera, devo ammettere che sono rimasto abbastanza colpito dai suoi pensieri, che ahimè colgono solo parzialmente il pensiero heideggeriano.

Mi limiterò a mostrare i limiti dei suo discorso senza minimamente toccare il tema dell’antisemitismo e dell’ odiosa adesione al nazismo da parte di Heidegger perché meriterebbero una trattazione dedicata e puntuale.

Le fa certamente onore in qualità di fisico aver avuto il desiderio di confrontarsi con Essere e Tempo, e l’aver colto i punti cruciali del discorso heideggeriano relativi all’importanza della vissuto e all’esperienza dell’essere e la sua relazione con la temporalità.

Risulta però inaccettabile il pensare ad Heidegger come colui che attraverso Essere e Tempo abbia voluto esprimere certezze finali, o l’aver avuto idea di erigere punti di partenza assoluti.

La filosofia è per sua stessa natura contraria a qualsiasi forma di universalità, e va pensata esclusivamente come un’avventura del pensiero, priva di qualsiasi fondazione stabile ed imperitura. Altrimenti si tratterebbe di religione e non di filosofia.

Sul limitato punto di vista di un esserino che non riesce se non a pensarsi se non il centro credo che sia caduto in un profondo equivoco dettato forse da una lettura estiva superficiale di Essere e Tempo, come da sua palese ammissione. L’essere è essere nel mondo, In-der-Welt-sein e sarebbe impensabile senza il mondo in cui è immerso.

Mi permetta di citarle la sindrome dell’arto fantasma indagata da Merleau-Ponty, essa si verifica dopo la mutilazione di un arto. Il corpo vive una tremenda mutilazione di ciò che prima poteva raggiungere e che adesso gli è impossibile vivere. Quello che gli manca è proprio il mondo stesso.

Tralascerò le tematiche relative al linguaggio definito involuto, ampolloso e contorto caratteristica essenziale di Heidegger, nella profonda convinzione che il linguaggio rifletta le strutture del pensiero e quindi in questo caso rifletta la complessità del continente Heidegger.

Infine la prego, sullo sciamanesimo o presunto tale, lasciamo che le convinzioni della filosofia anglosassone con cui è venuto a contatto negli Stati Uniti restino negli Stati Uniti, paese che storicamente non ha certo mai brillato rispetto a prospettive o tematiche filosofiche.

Un cordiale saluto,

Umberto Tesoro

*I corsivi sono dell’autore dell’articolo C. Rovelli Natura e individuo. Un fisico a tu per tu con Heidegger, La Lettura 6 Dicembre 2020

extemporaneus

Estemporaneo, letteralmente dal latino ex-tempore ovvero all’improvviso, senza preparazione, senza premeditazione.

L’idea di raccogliere degli spunti di riflessione individuali, senza una preparazione non vuol dire sconfinare in ambiti del sapere di cui non si conosce nulla, bensì proporre degli spunti intuitivi, a-processuali su cui non si ritorna meccanicamente ma che proprio in quanto intuizioni mantengano una viva freshezza.

Sull’assenza di premeditazione aggiungerei semplicemente che proprio in quanto ragionamenti non-mediati, sputati fuori hanno una potenziale carica rischiaratrice esattamente come un fulmine fende il buio della cupa notte lasciandoci per qualche istante intravedere chiaramente il mondo.

Una sfida che ci porti ad intendere l’estemporaneo non semplicemente come l’opposto di pensato, studiato o preparato, ma come un immediato, che prediliga il non-processuale, l’intuito con tutta la sua viva ed acerba carica conoscitiva.

I do not need a guide

Da qualche tempo mi sono imbattuto in un blog che sembra riscuotore un certo successo nell’ambito della ricerca artistica http://ineedaguide.blogspot.it, la sorpresa sta nel fatto che esista la necessità di una guida, una indicazione di gusto, nel mare magnum dell’arte.

Il logo stesso del blog, indica una direzione, ma la cosa che più mi infastidisce è il tentativo di credere veramente da parte degli autori di stare esprimendo una guida volta ad orientare il pubblico dell’arte contemporanea.

Il fatto di proporsi come guida, già di suo indica la presenza di uno spaesamento, di un perdersi, di un aver perso la bussola. Allora la domanda diviene sempre più urgente: come mai tutto questo spaesamenteo? Perchè sentirsi necessitati dall’ avere bisogno di una guida?

Siamo cosi incapaci di cogliere il gesto artistico da aver bisogno di qualcuno che ci indichi la strada della comprensione dell’arte?

La questione si fa complessa e molto spinosa.

Fino a qualche tempo fa, per avere un orientamento, si provava a far riferimento ai mostri sacri della Storia dell’arte. Eppure anche in quella maniera, si accedeva ad un sapere codificato attraverso l’analisi storica. Siamo proprio sicuri fosse anche questa la strada corretta?

Cosa ci rimane veramente una volta adottato questo metodo storiografico?

Io credo ci venga restituita una griglia di riferimenti, certamente utili ma spesso solo approssimativi, un insieme di indicazioni che hanno il potere di far emergere questo o quell’avvenimento, non tanto in virtù dell’intrinseca bontà del singolo artista, ma dell’interesse che lo storico mostra per il singolo artista.

Vengono semplicemente in questo modo tralasciati i cosiddetti artisti minori, che finiscono per perdersi irrimediabilmente tra le onde del mare limaccioso della storia scritta da alcuni uomini.

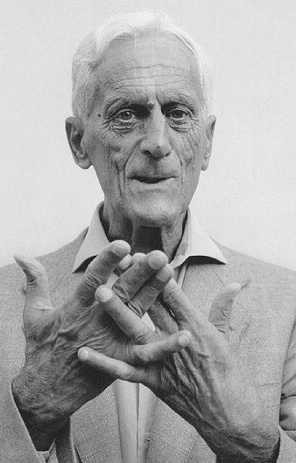

Eugenio Borgna il tempo e la vita

Ammetto una certa trepidante attesa per questo saggio di Borgna, psichiatra finissimo e mente eccelsa, uno dei pochi che ha abbracciato insieme al compianto Bruno Callieri, la psichiatria fenomenologica in Italia.

Il saggio intende indagare il tempo, nella sua dimensione enigmatica, costitutiva, strutturale dell’esistenza, passando in rassegna il concetto di tempo da Agostino di Ippona a Sergio Corazzini, in una maniera trasversale e poetica.

Io però credo che Borgna tocchi il problema a volte in maniera un pò didascalica, ma non vada fino in fondo. Provo a spiegarmi meglio: oltre la distinzione tempo della vita, tempo dell’orologio, tempo oggettivo, tempo soggettivo, finisce per raccogliere contributi interessantissimi per una buona bibliografia sul tema ma non raggiunge il fondamento ultimo.

Un saggio che finisce per configurarsi come compilativo, con un interessante prospettiva di fede laica, con dei vivi sussulti poetici ma a mio avviso ripeto sfiora, tocca, lambisce, ma non individua.

Qualche esempio? Borgna in 205 pagine cita Heidegger in una sola occasione rifacendosi ai Concetti fondamentali della metafisica, neanche una parola su Essere e Tempo, manca un riferimento vero ad Husserl, non tocca minimamente Paci ma la cosa più difficile da capire per me è il non aver nemmeno sfirorato la II inattuale di Nietzsche.

La parte più proficua dal mio punto di vista riguarda il tempo e la psicopatologia, avendo personalmente considerato sempre l’anima che si ammala soprattutto in relazione alla propria temporalità più che alla propria corporeità (schizofrenie varie). Oltre il bellissimo e famoso lavoro di Minkowski sull’argomento, seguono elementi descrittivi, in cui personalmente non trovo le domande che mi sono sempre riproposto di indagare.

Da Borgna mi aspettavo un lavoro più rigoroso, incisivo.

Peccato Professore.

Il giovane favoloso

Il film di Martone ha un pregio assoluto ovvero ha un piglio divulgativo che merita il massimo rispetto in questi tempi oscuri fatti di poca memoria e pessimo intelletto.

Inoltre la capacità visiva del film è un ottimo tentativo di esaltare la poesia leopardiana nella sua bellezza totalizzante.

Al di là della ricostruzione filologica, degli aspetti trascurati (impensabile provare a tradurre l’universo leopardiano in 145 minuti) il film è uno spunto di riflessione assoluto sul rapporto tra Leopardi ed il suo mondo. In particolare suscita a mio avviso interesse la possibile relazione tra la visione del mondo di Leopardi e lo stato fisico del suo corpo.

In sostanza il corpo malandato del Leopardi ha avuto un’influenza decisiva sulla costruzione del suo universo poetico? Le sue malferme condizioni di salute hanno influenzato la sua visione del mondo?

La mia risposta è certamente affermativa anche se nel film vi è un passaggio chiave in cui lo stesso Leopardi attribuisce al suo intelletto e non alla sua malattia la sua visione delle cose. In particolare dice: “non attribuite alle mie malattie ciò che è responsabilità del mio intelletto”.

In questo passaggio il Leopardi tradisce un dualismo che non si fa fatica ad attribuire alla scissione cartesiana dei res cogitans da res extensa. Ovvero la scissione dolorosa di anima e corpo.

Possiamo veramente distinguere il corpo dall’anima? Possiamo veramente tenere le due cose separate addirittura tirando fuori l’intelletto?

Caro Giacomino, tu mi hai fatto molto pianger e con diletto dico che sei sommo poeta e magistrale pensatore, ma pensare di distinguere le due cose è un errore, perchè sarebbe come chiedere ad un nano di avere la stessa visione del mondo di un uomo alto due metri e quando parlo di visione dico che il corpo del nano avrà come punto di vista una prospettiva sulle cose radicalmente diversa già solo per la sua altezza da terra!

Perchè il corpo è Leopardi e Leopardi è il suo corpo e poco altro ed in questo non ci vedo nulla di male anzi! Quella fragile corporeità ha prodotto un animo acuto, un intelletto sopraffino ed una intelligenza sublime.

Popsophia e poi?

Solo l’idea della Popsophia è inquietante, è il prodotto più puro della nostra contemporeneità, ovvero tentare di allargare l’audience di un prodotto sebbene lo si definisca culturale.

Detto questo, mi sia concesso di dire un paio di cose:

1. La filosofia non è pop, non potrà mai esserlo e solo pensare una cosa del genere è semplicemente ridicolo ed offensivo per il pensiero.

La filosofia è ricerca di senso e fondamento e semplicemente non tutti hanno questo tipo di esigenza.

2. Le semplificazioni pop sono abominevoli, la complessità non si può sempre semplificare, si finirebbe per non rendere giustizia alle cose stesse.

3. Non esiste cultura di serie A e serie B esiste cultura laddove si esprime una visione del mondo, un complesso di indicazioni che si configurano come il tentativo di orientare l’uomo nel mondo.

ogni reazione

Ogni reazione ci dice qualcosa di chiaro sul contesto che l’ha determinata, ma ci dice veramente poco della verità del soggetto. Reagire a qualcosa è un primo passo, serve ad aprire una via, ma il resto è ancora da fare.

Oramai solo un Dio ci può salvare

Nel 1966 il giornale Der Spiegel intervista Heidegger nel proprio studio, l’intervista viene concessa dal filosofo solo a patto che venga pubblicata dopo la sua morte.

L’argomento è l’adesione al nazismo del filosofo con la scrittura del Discorso sulla autoaffermazione dell’università tedesca del 1933.

Sebbene nasca da questa esigenza chiarificatrice, il vero nucleo dell’intervista in realtà si rivela essere l’enunciazione del destino della filosofia ovvero della sua fine.

Tematica che viene approfondita in maniera geniale in una conferenza del 1964 La fine della filosofia ed il compito del pensiero.

L’idea che emerge in tutta la sua lucida potenza è che la filosofia è alla fine, il che non significa assolutamente che è “venuta meno” o che sia semplicemente cessata. La fine della filosofia significa l’esser pienamente giunta al suo compimento nelle sue possibilità estreme. Mostrando allo stesso tempo la grandezza del suo progetto ed il suo limite.

Le scienze hanno soppiantato la filosofia, nelle scienze la filosofia si è dissolta.

Proprio partendo da questa lucidissima presa di coscienza ne corrisponde uno scenario ben preciso ovvero che il filosofo non è più in grado di mostrare alcuna via, alcun percorso alternativo.

La tecnica ha realizzato se stessa in maniera invincibile, la filosofia non è più in grado di prospettare delle strade alternative ammesso che ve ne siano, e proprio giunti a questo punto non resta altro che accolgliere l’idea che: Oramai solo un Dio ci può salvare. Ci resta come unica possibilità quella di preparare nel pensare e nel poetare ua disponibilità all’apparizione del Dio o all’assenza del Dio nel tramonto.